In una delle sue prime raccolte di saggi, la filosofa femminista statunitense Donna Haraway, piuttosto nota anche in Italia per il suo fondamentale contributo alla cosiddetta teoria cyborg, proponeva la possibilità di partire dalle caratteristiche fondamentali della visione umana al fine di indagare la natura umana stessa. La raccolta pubblicata nell’89 si intitolava infatti Primate Visions, e lo spunto era la visione tridimensionale e a colori, che la specie umana condivide con gli altri primati terrestri.

La visione a colori, dunque, come principio di una indagine sulla natura umana: una delle questioni da sempre aperte, e mai risolte, nell’ambito delle più diverse branche del sapere.

Nel suo Storia naturale dell’occhio, Simon Ings, scrittore e saggista, ripercorre l’evoluzione del fondamentale recettore visivo e nota, a proposito della visione del colore, come

“[l]a maggior parte dei vertebrati è dotata di una visione a colori più o meno ampia e la visione tetracromatica è diffusa. Ma non tra i mammiferi. Tra i mammiferi anche una visione tricromatica è una rarità. La maggior parte è, da un punto di vista umano, incapace di vedere i colori.” (op. cit. pag. 260).

La maggioranza degli esseri umani è dotata infatti della cosiddetta visione tricromatica, in quanto la nostra specie ha a disposizione tre diversi fotorecettori per la percezione del colore, fatti salvi i casi di anomalie nella funzione o nella struttura dei medesimi (è il caso del daltonismo, la più conosciuta tra le discromatopsie, ovvero la famiglia delle alterazioni nella visione dei colori). Ma, a quanto pare, nella scala evolutiva siamo meno equipaggiati di organismi considerati più semplici, che dispongono anche di quattro recettori per il colore, e tra i mammiferi, insieme ai nostri cugini primati, rappresentiamo una eccezione. La spiegazione parrebbe da ricercarsi nell’adattamento alla vita notturna, molto comune tra le specie di mammiferi placentati. Tra gli animali muniti di placenta, parrebbe quindi che la visione tricromatica sia stata riscoperta dalle varie specie di primati antropodi, più diurne che notturne, evolutesi più tardi rispetto, ad esempio, agli anfibi, che di fotorecettori per il colore ne hanno anche quattro.

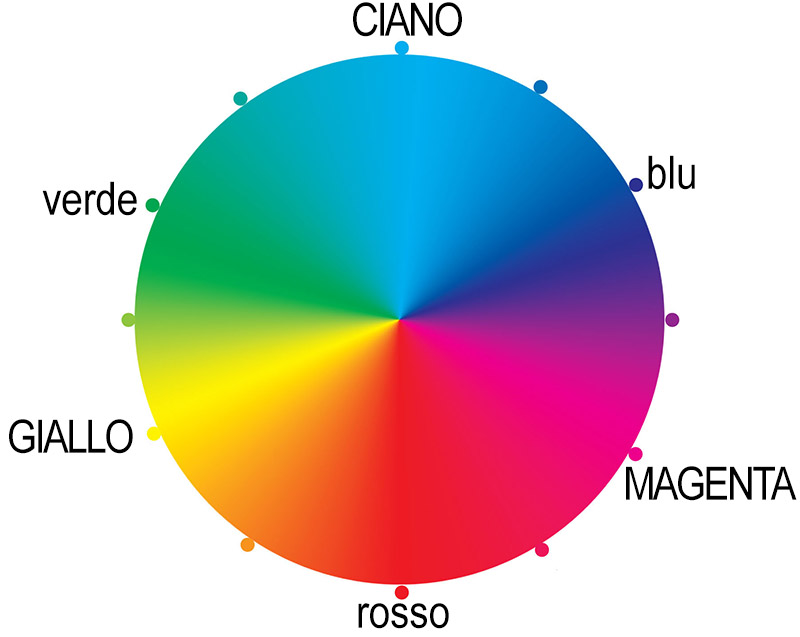

Da questi tre fotorecettori, comunemente definiti come recettori del blu, del rosso e del verde, noi ricaviamo la percezione, che potremmo dire infinita, di tutte le varietà di sfumature primarie e secondarie. Ma davvero la varietà dei nomi dei colori è infinita? Questo forse può essere vero per i contesti caratteristici dei paesi cosiddetti avanzati, dove anche l’industria contribuisce alla proliferazione dei nomi dei colori, ma in altri contesti, diversi non solo per geografia ma anche per tempo, scopriamo che le cose non stanno così. Nell’epica di Omero le descrizioni di colori sono scarse e, quando ci sono, lasciano interdetti, come il celebre mare del colore del vino. Presso popolazioni, che vivono in contesti non industrializzati, succede tutt’oggi che il vocabolario del colore contempli solo la distinzione tra chiaro e scuro. Come sintetizzato da E. O. Wilson, entemologo di fama globale, studioso dei modelli di socialità degli insetti ma non solo, l’evoluzione del dizionario dei colori procede come segue:

“Passando dalle società con classificazioni semplici a quelle con classificazioni complesse, le combinazioni dei termini cromatici fondamentali come regola crescono secondo la gerarchia che segue:

Le lingue con soltanto due termini cromatici li utilizzano per distinguere il bianco e il nero.

Le lingue con soltanto tre termini hanno vocaboli per nero, bianco e rosso.

Le lingue con soltanto quattro termini hanno vocaboli per nero, bianco, rosso e verde o giallo.

Le lingue con soltanto cinque termini hanno vocaboli per nero, bianco , rosso, verde e giallo.

Le lingue con soltanto sei termini hanno vocaboli per nero, bianco, rosso, verde, giallo e blu.

Le lingue con soltanto sette termini hanno i vocaboli per nero, bianco, rosso, verde, giallo, blu e marrone.

Non esiste una simile precedenza fra i quattro altri colori basici (viola, rosa, arancione e grigio) quando questi sono stati aggiunti dopo i primi sette.” (E. O. Wilson, La conquista sociale della terra, pag. 234)

È significativo che il primo colore ad apparire nella lista sia il rosso e su questo aspetto si vedrà come questi due autori, Ings e Wilson, diano descrizioni diametralmente differenti, focalizzando l’uno principalmente sugli aspetti simbolici, l’altro su quelli più pratici; l’uno sul fatto che la percezione del rosso sia il risultato della reciproca azione/inibizione di due fotorecettori, l’altro sulla valenza ai fini della sopravvivenza di specie ancora, fondamentalmente, fruttivore.

Ings nel suo volume accoglie la tesi per cui la distinzione di coni rosso, blu, verde sia arbitraria e superata da conoscenze più approfondite, per cui la sensibilità al colore si ha sempre per azione/inibizione di famiglie di recettori che codificano più precisamente giallo, verde e blu. Di conseguenza descrive il rosso come segue:

“Scoprire che il blu e il giallo vengono percepiti come miscugli è senz’altro una sorpresa, ma come si fa a non rimanere strabiliati venendo a sapere che il rosso, il più eccitante e sconvolgente fra i colori (il colore del pericolo, dell’imbarazzo, del veleno, del sangue e della provocazione sessuale) non viene percepito direttamente, ma costruito ogni volta che i coni del giallo sono eccitati e i coni del blu tacciono? […] Il rosso per noi è evidentemente qualcosa di più di questa formula e questa è una straordinaria prova del fatto che il colore non è una proprietà intrinseca degli oggetti e neppure della luce da essi riflessa: è una costruzione della mente.” (op.cit. Pag 230)

Differente l’approccio di Wilson, il quale riporta come

“[d]al canto loro, i biologi evoluzionisti hanno iniziato a porsi la domanda del perché le culture umane in genere scelgano una particolare sequenza di categorie cromatiche quando aggiungono dei vocaboli al loro repertorio linguistico. L’ipotesi più accreditata è il dominio del rosso che fa la sua apparizione all’inizio della sequenza evoluzionistica. Una spiegazione probabile, secondo André A. Fernandez e Molly R. Morris, è che il rosso e l’arancione sono i colori caratteristici della frutta. I primi primati arboricoli si sarebbero avvantaggiati puntando verso questi colori in mezzo ad un ambiente quasi completamente marrone e verde. Secondo questa ipotesi, quando diventarono sociali, alcune specie scelsero questi colori per segnalare la loro disponibilità sessuale. Nella teoria generale dell’evoluzione dell’istinto, le tonalità di rosso e rossiccio furono “ritualizzate” nei primati ancestrali del Vecchio Mondo per essere utilizzate nella comunicazione visiva.” (pag. 236)

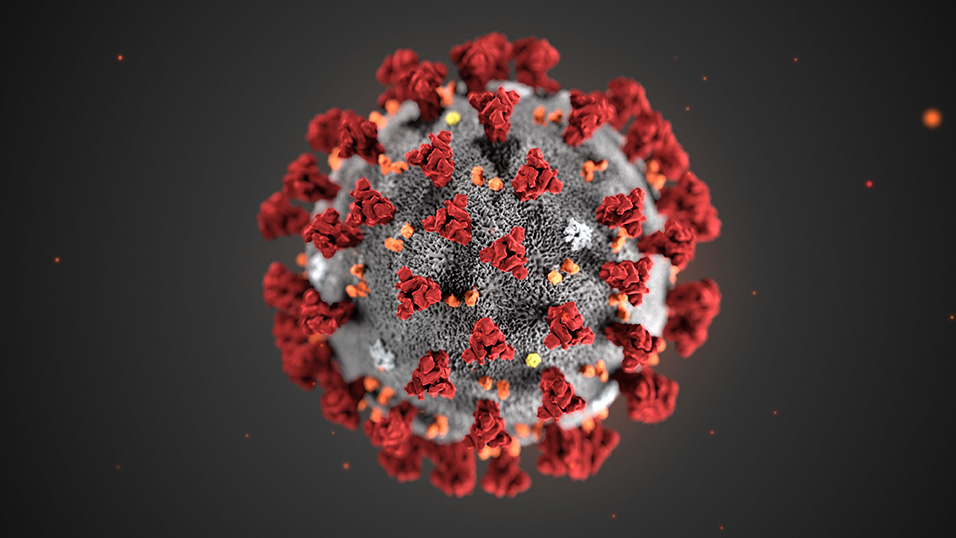

Quindi rosso come le ciliegie, o rosso come il segnale di pericolo? Dipende dal punto di vista. Le ciliegie, che crescono in coppia, e che tanto facilmente si prestano a diventare orecchini, come forma spontanea e primigenia di ornamento della persona, come nei giochi delle bambine, hanno dato il nome ad una sfumatura particolare di rosso, come come lo ha fatto il corallo, e come lo ha fatto il sangue. L’ambiguità del rosso, si potrebbe dire, forse spiega la sua dominanza nel vocabolario dei colori, tanto che, anche laddove la colorazione è del tutto artificiale, come succede quando si assegnano colori alle immagini elaborate dai microscopi elettronici, che non hanno colore perché riproducono oggetti troppo piccoli, elementi specifici vengono tinti a seconda delle qualità che rappresentano. Tra le immagini più “popolari” del coronavirus Sars 2 spicca quella di una sferula grigiastra con escrescenze rosse, le cosiddette corone. Come siamo arrivati a questo è una storia troppo vecchia per essere narrata qui.

Ma una simile ambiguità sembra valere per ogni colore: persino il verde, generalmente associato al rilassamento, può essere associato all’invidia o alla rabbia, come testimoniano i versi di Saffo, tra le poche espressioni cromatiche, a quanto pare, della letteratura dei tempi antichi.

la lingua è rotta, fuoco sottile

subito è diffuso sotto la pelle.

Con gli occhi nulla più vedo,

un rumore mi ronza nelle orecchie,

sudore freddo mi avvolge,

un tremito tutta mi prende,

sono più verde dell’erba,

mi sento poco lontano dalla morte

Eppure il verde ha una qualità primigenia, perfino precedente il rosso, quando il mondo era molto giovane e tanti dei suoi abitanti dovevano ancora venire. Come scrive Oliver Sacks, nella sua raccolta di saggi di commiato dal mondo: “[…] io desideravo una monocromia verde, le foreste di felci e cicadi del Giurassico. Da adolescente arrivai addirittura a sognare giganteschi licopodi ed equiseti arborei, primordiali foreste di enormi gimnosperme che avvolgevano il globo – e mi svegliavo indignato al pensiero che erano da lungo tempo scomparse e il mondo era stato conquistato dalle moderne piante con fiore, le angiosperme vivacemente colorate.” (Oliver Sacks, Ogni cosa al suo posto, pag 20). Non è frutto del caso che il picco di sensibilità dei fotorecettori retinici umani del colore corrisponda proprio alla lunghezza d’onda del verde.

In base a queste veloci considerazioni, una cosa senza dubbio si può dire circa la natura umana, ovvero che essa sia intimamente ambigua nell’assegnazione di significati relativi alle cose che percepisce del mondo reale, e che, evolvendo, faccia sempre più fatica a orientarsi tra quello che percepisce e quello che giudica. La direzione da prendere è ancora una questione di contesto, scelta e visione.